24 Oct 2025 | A la Une, Santé en Hainaut

Entre 2022 et 2024 l’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) a mené une enquête sur la thématique du tabac, de l’alcool et des autres substances auprès des jeunes Hainuyers de 10 à 17 ans. Si l’alcool et le tabac sont en perte de vitesse, la cigarette électronique prend de plus en plus de place dans les habitudes des jeunes Hainuyers.

Depuis 1997, l’Observatoire de la Santé du Hainaut étudie la santé des jeunes Hainuyers en partenariat avec le réseau des Centres de Santé Scolaire Vigies (CSSV). Ce réseau se compose de services de Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE) et de centres Psycho-Médico-Sociaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles (PMS FW-B). De 2022 à 2024, la thématique principale a porté sur la consommation de tabac, d’alcool et d’autres substances chez les jeunes. Les résultats donnent un état des lieux objectif parfois rassurant, parfois préoccupant, mais toujours utile et montrent l’évolution des habitudes de consommation dans le temps.

Moins de tabac et d’alcool

L’enquête révèle une baisse de la consommation du tabac et de l’alcool chez les jeunes. La proportion de jeunes ayant déjà fumé du tabac, au moins une fois dans leur vie, est passée de 17,6 % en 2020 à 16 % en 2024. Lors de cette enquête, 2,7 % des jeunes Hainuyers déclarent être des fumeurs actuels : 0,9 % du groupe 11 ans, 2,9 % du groupe 13 ans et 5 % du groupe 16 ans (les trois groupes d’âge utilisés pour l’analyse comprennent les âges suivants : Groupe 11 ans= 10 ; 11 et 12 ans / Groupe 13 ans= 13 et 14 ans/ Groupe 16 ans= 15 ; 16 et 17 ans). Les jeunes fumeurs déclarent qu’ils consomment surtout le tabac pour se détendre. La consommation est influencée par des dynamiques complexes telles que la pression des pairs, la présence de fumeurs et de vapoteurs dans l’entourage familial du jeune.

De son côté, l’alcool reste la substance psychoactive la plus consommée par les jeunes. 38% des jeunes l’ont expérimenté, soit 13,7% des 11 ans, 40,4% des 13 ans et 57,9% des 16 ans. Globalement, l’expérimentation d’alcool reste stable au cours des années d’études avec une légère baisse entre 2020 et 2024 pour l’ensemble des groupes d’âge.

L’expérimentation de l’ivresse est en baisse pour le groupe 16 ans et reste stable chez les plus jeunes. L’alcool demeure associé à un environnement festif chez les jeunes. Ces derniers déclarent en boire principalement lors de « fêtes de famille » et la raison principale de consommation est « pour s’amuser ».

Augmentation de la cigarette électronique

Une attention particulière doit être portée à la cigarette électronique dont la consommation est en augmentation. 27 % des jeunes ont déjà fumé une cigarette électronique contre 16 % pour la cigarette traditionnelle. 63 % des jeunes vapoteurs du Hainaut n’ont jamais fumé de tabac avant d’utiliser pour la première fois une cigarette électronique. Dans tous les groupes d’âge, la proportion de jeunes ayant expérimenté une cigarette électronique et pas de cigarette traditionnelle, est de loin supérieure à celle des jeunes ayant expérimenté la cigarette traditionnelle et pas la cigarette électronique (respectivement 5 % contre 1 % pour le groupe 11 ans ; 16 % contre 3 % pour le groupe 13 ans et 18 % contre 4 % pour le groupe 16 ans).

Moins de chicha et de cannabis

En 2024, 11 % des jeunes du Hainaut affirmaient avoir déjà fumé ou essayé de fumer la chicha. Cette proportion est en baisse, puisqu’elle était de 20 % en 2020. En ce qui concerne le cannabis, après une augmentation entre 2010 et 2012, la proportion de jeunes en ayant consommé au moins une fois dans leur vie a diminué entre 2020 et 2024 (de 10 % à 7 %), particulièrement dans le groupe 16 ans.

Des inégalités sociales fort visibles

Les consommateurs de tabac et de cigarette électronique sont plus nombreux parmi les jeunes ayant un niveau socio-économique faible. Ces inégalités sont moins visibles en ce qui concerne la consommation d’alcool.

Agir sur le terrain

Le tabac et l’alcool représentent un lourd fardeau pour la santé, contribuant de manière significative à la mortalité prématurée, aux maladies chroniques et aux cancers. La sensibilisation concernant la consommation de ces produits par les jeunes est un enjeu prioritaire de santé publique.

Les lobbyistes du tabac et de l’alcool développent en permanence des stratégies pour attirer de nouveaux consommateurs et tout particulièrement les jeunes. Il est donc important de fournir des éléments objectifs qui pourront servir de référence pour définir les priorités d’actions et développer une approche globale de promotion de la santé.

Des interventions peuvent être menées en milieu scolaire en impliquant les jeunes. Il importe de développer leurs compétences psychosociales afin de les aider à accroître leur confiance en eux et leur capacité à prendre des décisions. Cette approche nécessite également de développer des environnements favorables à la santé par la promotion d’activités alternatives et de lieux de socialisation sains, par exemple, par la limitation d’accès aux substances pour les mineurs et par l’implication coordonnée de la communauté autour des enfants et des jeunes.

Retrouvez les résultats détaillés du « Regard sur la santé des jeunes – Santé en Hainaut – 17 dans la publication complète, ou dans sa synthèse.

28 Oct 2021 | La santé avec les acteurs communaux, La santé avec les professionnels, La santé pour tous, Manger, Santé en Hainaut

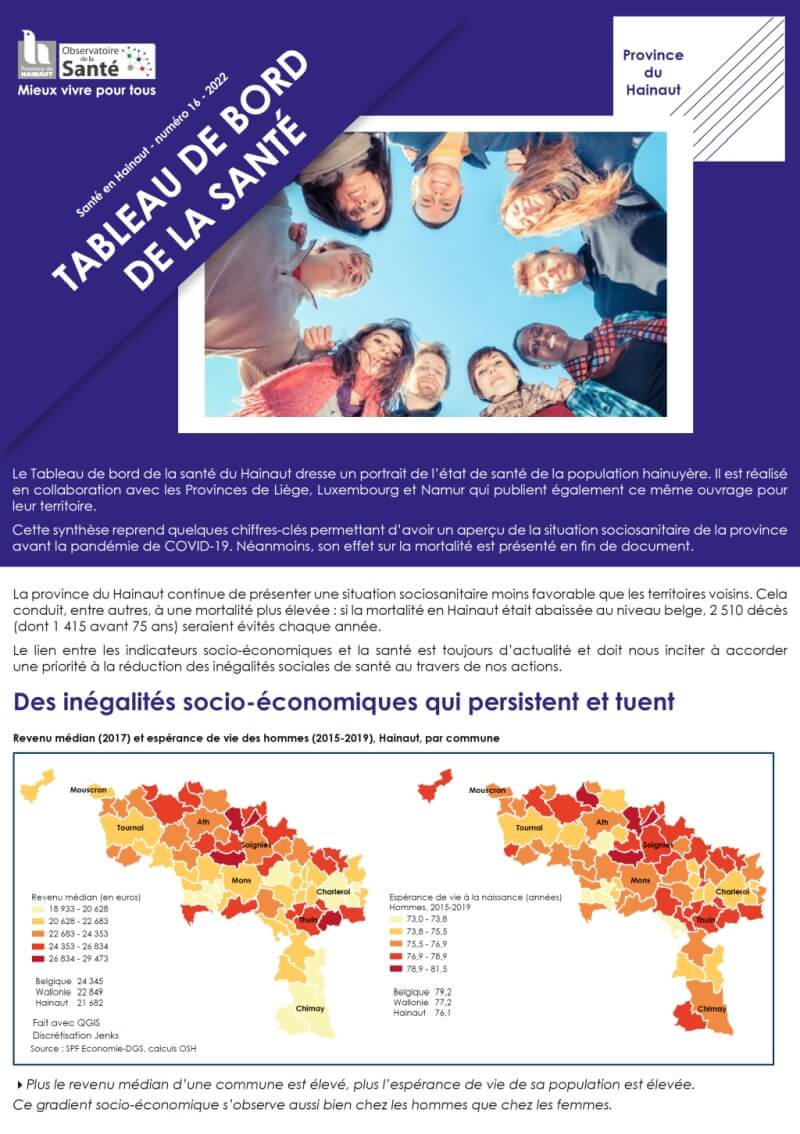

Une alimentation saine et équilibrée contribue largement à la santé de tous. A cet égard, les habitudes prises dans l’enfance et l’adolescence jouent un rôle capital. Entre 2018 et 2020, nous avons mené, avec le réseau des Centres de Santé Scolaire Vigies (CSSV), une enquête sur la thématique de l’alimentation auprès des jeunes Hainuyers de 10 à 17 ans.

Une alimentation saine et équilibrée contribue largement à la santé de tous. A cet égard, les habitudes prises dans l’enfance et l’adolescence jouent un rôle capital. Entre 2018 et 2020, nous avons mené, avec le réseau des Centres de Santé Scolaire Vigies (CSSV), une enquête sur la thématique de l’alimentation auprès des jeunes Hainuyers de 10 à 17 ans.

Le « Regard sur la santé des jeunes – Santé en Hainaut n°15 » décrit de manière détaillée les résultats de cette étude et analyse les liens entre les différents déterminants de santé et l’alimentation. Il présente également des pistes de réflexion et des outils de promotion de la santé en vue d’une alimentation équilibrée. Découvrez dans cet article la synthèse de cette enquête que vous pouvez aussi télécharger en pdf.

La publication complète est disponible en commande ou en téléchargement dans notre boutique.

Une alimentation peu équilibrée

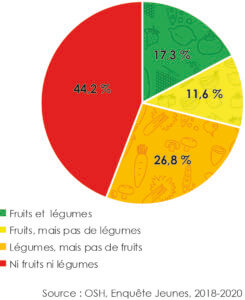

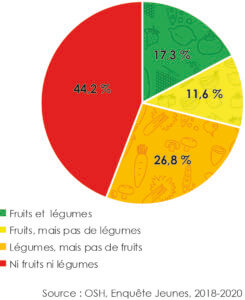

Consommation quotidienne de fruits et de légumes

Consommation quotidienne de fruits et de légumes

Parmi les aliments dont la consommation régulière est recommandée, la consommation quotidienne de fruits et de légumes n’est adoptée que par une minorité de jeunes Hainuyers. De plus, elle a connu une diminution ces dix dernières années.En 2020, 44 % des jeunes ne consomment ni fruits, ni légumes quotidiennement. De plus, ils ne sont que 17 % à en consommer au moins une fois par jour (15 % pour les garçons contre 20 % pour les filles).

Moins de la moitié des jeunes consomment du poisson une fois par semaine et cette proportion a diminué au cours des dix dernières années. Il en est de même pour la consommation quotidienne de produits laitiers.

Consommation quotidienne d’eau, selon le sexe

Consommation quotidienne d’eau, selon le sexe

La consommation quotidienne d’eau connaît une lente augmentation ces dernières années, mais n’est pas encore suffisante en termes de santé publique. En effet, seuls 81 % des jeunes en consomment quotidiennement. Les jeunes filles sont plus nombreuses à déclarer consommer de l’eau quotidiennement, soit 84 % contre 78 % chez les jeunes garçons.

Concernant les aliments non-essentiels à un régime équilibré, la consommation quotidienne de snacks salés (12 %) et sucrés (22 %) est stable depuis 2010. Il en est de même de la consommation de fritures plus d’une fois par semaine (42 %). La consommation de sodas sucrés (30 %) et light (11 %) connaît une diminution régulière.

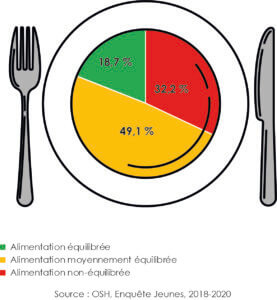

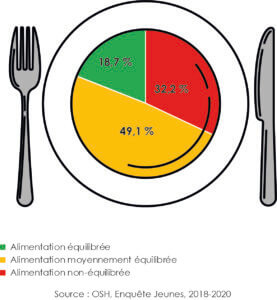

Equilibre alimentaire des jeunes

Equilibre alimentaire des jeunes

Pour évaluer le régime alimentaire des jeunes, un score a été construit sur base de six habitudes alimentaires. Seuls 19% des jeunes ont un score témoignant d’une alimentation équilibrée. La moitié (49%) ont une alimentation moyennement équilibrée. Pour 32%, le score dénote d’une alimentation non-équilibrée.

La majorité des jeunes (62 %) déclarent grignoter en dehors des repas. Les jeunes de 13 ans sont plus nombreux à affirmer grignoter (66 %) que ceux de 16 ans (63 %) et de 11 ans (56 %). Outre les consommations alimentaires, l’entourage et le contexte des repas sont des éléments déterminants de la manière de manger. Les jeunes qui ont une alimentation équilibrée déclarent plus fréquemment que leurs parents ont le plus d’influence sur leurs choix alimentaires (72 % contre 57 % des jeunes ayant une alimentation non-équilibrée ou moyennement équilibrée). D’autre part, 90 % des jeunes qui déjeunent en famille considèrent le repas comme un moment de partage.

Une corpulence en lien avec l’alimentation

La corpulence a été définie à partir de l’Indice de Masse Corporelle (IMC), basé sur le poids et la taille.

Parmi les jeunes rencontrés, 60 % ont une corpulence normale. Le surpoids concerne 20 % des jeunes et 12 % sont considérés comme obèses. En tout, près de 3 jeunes sur 10 sont donc en situation de surcharge pondérale. L’insuffisance pondérale concerne 8,9 % des jeunes et sa forme sévère représente environ 0,5 % de l’échantillon.

La fréquence de l’obésité (environ un jeune sur 10) augmente avec l’âge passant de 8,3 % pour les 11 ans à 15 % pour les 16 ans. Alors que 7 jeunes de corpulence normale sur 10 estiment avoir une alimentation équilibrée, seuls 4 sur 10 ont un score correspondant à une alimentation équilibrée. Les jeunes en surcharge pondérale pensent moins fréquemment avoir une alimentation équilibrée, mais paradoxalement, ils ont plus souvent un meilleur score d’alimentation équilibrée. D’une manière générale, la perception d’une alimentation équilibrée et les consommations déclarées montrent un décalage.

Des connaissances pour mieux s’alimenter

Les connaissances et représentations des jeunes en matière d’alimentation sont également liées à leurs comportements alimentaires. La majorité des adolescents (70 %) ne consultent pas (jamais ou rarement) les étiquettes alimentaires. Beaucoup les trouvent trop complexes. Ceux qui ne lisent pas les étiquettes ont moins fréquemment une alimentation équilibrée. Pour ceux qui les consultent, 45 % les trouvent assez « difficiles à comprendre » et 10 % « incompréhensibles ». L’avis à propos de certains aliments peut également être déterminant. Concernant les sodas (sucrés ou light), les jeunes qui ne pensent pas que ceux-ci ont un effet délétère sur la santé ou n’ont pas d’opinion sont plus souvent consommateurs quotidiens.

Les connaissances et représentations des jeunes en matière d’alimentation sont également liées à leurs comportements alimentaires. La majorité des adolescents (70 %) ne consultent pas (jamais ou rarement) les étiquettes alimentaires. Beaucoup les trouvent trop complexes. Ceux qui ne lisent pas les étiquettes ont moins fréquemment une alimentation équilibrée. Pour ceux qui les consultent, 45 % les trouvent assez « difficiles à comprendre » et 10 % « incompréhensibles ». L’avis à propos de certains aliments peut également être déterminant. Concernant les sodas (sucrés ou light), les jeunes qui ne pensent pas que ceux-ci ont un effet délétère sur la santé ou n’ont pas d’opinion sont plus souvent consommateurs quotidiens.

A l’école aussi, l’alimentation compte…

Le contexte scolaire est un facteur déterminant des habitudes et comportements alimentaires des jeunes. Un questionnaire a été envoyé aux directions des écoles pour recueillir leur avis et mieux

percevoir la réalité scolaire dans laquelle les jeunes évoluent. Parmi les écoles répondantes, la grande majorité (49 établissements) déclarent disposer d’un réfectoire. Cependant, malgré la présence d’un réfectoire, certains établissements ne disposent pas d’assez de places assises pour permettre à tous les jeunes de s’y installer. Certaines écoles commercialisent des aliments ou mettent des distributeurs à disposition des élèves, majoritairement celles de l’enseignement secondaire. La majorité des écoles participantes, tant dans l’enseignement primaire que secondaire, ont prévu un accès gratuit à de l’eau potable (en dehors des lavabos) pour les élèves. Certains établissements offrent à leurs élèves la possibilité de prendre des repas complets ou vendent des produits de restauration (sandwichs, frites…).

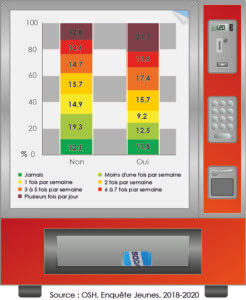

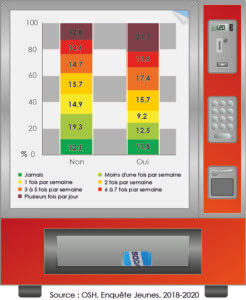

Consommation de sodas sucrés en fonction de la possibilité d’en acheter à l’école

Consommation de sodas sucrés en fonction de la possibilité d’en acheter à l’école

Lorsque les écoles commercialisent des sodas sucrés, 34 % des élèves déclarent en consommer au moins 6 fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Dans les écoles qui n’en vendent pas, cette proportion tombe à 23 %. L’accès aux sodas en milieu scolaire contribue donc à l’augmentation de leur consommation.

Un lien avec les comportements de santé et le contexte socio-économique

On constate un regroupement des comportements favorables à la santé chez les adolescents. L’activité physique, la limitation des activités sédentaires, la non-consommation de tabac sont fréquemment

associées à une alimentation plus équilibrée. Le rôle de l’environnement du jeune se manifeste dans le lien entre la présence d’un adulte fumeur à la maison et un moins bon équilibre alimentaire du jeune.

L’ensemble de ces comportements est aussi en lien avec le contexte socio-économique dans lequel le jeune évolue. Ces constats indiquent que certains enfants et adolescents vivent dans un milieu plus attentif à la santé et qui favorise une alimentation équilibrée, une pratique de l’activité physique, une limitation de la sédentarité, une moindre exposition au tabac. Dans ces mêmes familles, les jeunes ont plus

fréquemment un recours régulier au dentiste, voire à une consultation diététique quand le besoin se fait sentir.

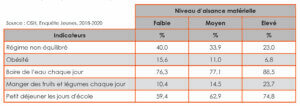

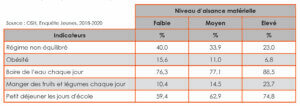

Les jeunes en situation plus précaire au niveau de leur structure familiale ou de leur aisance matérielle sont souvent plus exposés à des comportements ou situations défavorables de santé. Les jeunes dont le niveau d’aisance matérielle est faible sont plus fréquemment (16 %) susceptibles d’être obèses par rapport à ceux d’un niveau élevé (6,8 %). Lorsque le niveau d’aisance matérielle est faible ou moyen, ils ont plus fréquemment un régime alimentaire non-équilibré. D’autre part, les jeunes d’un niveau d’aisance matérielle élevé sont plus nombreux (24 %) à manger quotidiennement des fruits et des légumes que ceux d’un niveau d’aisance matérielle faible (10 %).

Les jeunes en situation plus précaire au niveau de leur structure familiale ou de leur aisance matérielle sont souvent plus exposés à des comportements ou situations défavorables de santé. Les jeunes dont le niveau d’aisance matérielle est faible sont plus fréquemment (16 %) susceptibles d’être obèses par rapport à ceux d’un niveau élevé (6,8 %). Lorsque le niveau d’aisance matérielle est faible ou moyen, ils ont plus fréquemment un régime alimentaire non-équilibré. D’autre part, les jeunes d’un niveau d’aisance matérielle élevé sont plus nombreux (24 %) à manger quotidiennement des fruits et des légumes que ceux d’un niveau d’aisance matérielle faible (10 %).

Des chiffres à l’action

Différentes pistes peuvent être envisagées afin de promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé. A un niveau supérieur, la mise en place de politiques publiques valorisant l’accès équitable à une alimentation diversifiée, qualitative et durable est un moyen macrosociologique. D’une manière plus large, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé représente un élément majeur de l’amélioration de la santé des populations. Au niveau scolaire, il est important de réfléchir tant à l’aménagement des écoles, l’accès aux repas équilibrés et à l’eau qu’à la sensibilisation des jeunes à leur consommation d’aliments transformés ou défavorables à la santé. Développer les compétences psychosociales des jeunes en fonction de leur âge, mais également leurs connaissances en matière d’alimentation, permet de leur donner les moyens de faire des choix alimentaires favorables à la santé. Les actions menées sur la thématique de l’alimentation des jeunes contribuent à favoriser leur santé, mais également à améliorer les enjeux de la santé publique. En effet, une jeunesse en bonne santé et en forme contribue au développement socio-économique d’une société. Il est de l’intérêt de tous de s’investir en la matière.

Retrouvez la synthèse de l’enquête en pdf via ce lien et les résultats complets en pdf en cliquant ici.

9 Juin 2021 | Bouger, Bulletins Habitudes de vie, La santé avec les professionnels

Notre nouveau bulletin « Bouger » se penche sur l’activité physique et la sédentarité en période de confinement. Vous y trouverez des données, des recommandations, le témoignage du Dr Boucquiau de la Fondation contre le Cancer et des ressources utiles.

Les résultats de la toute récente enquête de santé Sciensano (6e) rapporte que, pour la moitié des adultes (50 %) en 2021, la crise du coronavirus et les confinements successifs ont eu un impact négatif sur leur niveau d’activité physique général. En plus de leur impact sur la santé physique et métabolique des individus en bonne santé et des patients, il a été démontré durant ces périodes que le manque d’activité physique et les comportements sédentaires sont fortement associés à la dépression, à l’anxiété, au stress, à l’inverse, leur pratique est associée au bien-être général.

L’enjeu n’est pas mince. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) considère que la sédentarité est le quatrième facteur de risque de mortalité à l’échelle mondiale. Elle suit l’hypertension, le tabagisme et un taux élevé de glucose dans le sang.

Si le niveau de sédentarité augmenté dû aux périodes de confinement successives, (télétravail / enseignement supérieur à distance), devient une habitude de vie qui se prolonge, cela aura très malheureusement des conséquences majeures pour la santé générale des populations et pour la prévalence des maladies non transmissibles (maladies cardiovasculaires, diabète et cancer).

Ce nouveau bulletin « Bouger » fait le point sur ce sujet en vous présentant les résultats des récentes enquêtes Sciensano évaluant l’impact de la COVID-19 sur l’augmentation de la sédentarité. Vous y trouverez donc un état des lieux, une rubrique « Parole aux experts » où le Dr Boucquiau de la Fondation contre le Cancer commente les conséquences des confinements, de nombreuses recommandations pratiques pour remédier au déficit d’activités physiques afin que chacun puisse reprendre un mode de vie actif, et enfin des liens ressources pour en savoir plus sur l’épidémie Covid19 en Hainaut ainsi que les structures à votre disposition.

Ce nouveau bulletin « Bouger » fait le point sur ce sujet en vous présentant les résultats des récentes enquêtes Sciensano évaluant l’impact de la COVID-19 sur l’augmentation de la sédentarité. Vous y trouverez donc un état des lieux, une rubrique « Parole aux experts » où le Dr Boucquiau de la Fondation contre le Cancer commente les conséquences des confinements, de nombreuses recommandations pratiques pour remédier au déficit d’activités physiques afin que chacun puisse reprendre un mode de vie actif, et enfin des liens ressources pour en savoir plus sur l’épidémie Covid19 en Hainaut ainsi que les structures à votre disposition.

Retrouvez ici notre bulletin Bouger en Hainaut numéro 6 / Activité physique et sédentarité en période de confinement.

Une alimentation saine et équilibrée contribue largement à la santé de tous. A cet égard, les habitudes prises dans l’enfance et l’adolescence jouent un rôle capital. Entre 2018 et 2020, nous avons mené, avec le réseau des Centres de Santé Scolaire Vigies (CSSV), une enquête sur la thématique de l’alimentation auprès des jeunes Hainuyers de 10 à 17 ans.

Une alimentation saine et équilibrée contribue largement à la santé de tous. A cet égard, les habitudes prises dans l’enfance et l’adolescence jouent un rôle capital. Entre 2018 et 2020, nous avons mené, avec le réseau des Centres de Santé Scolaire Vigies (CSSV), une enquête sur la thématique de l’alimentation auprès des jeunes Hainuyers de 10 à 17 ans.  Consommation quotidienne de fruits et de légumes

Consommation quotidienne de fruits et de légumes Consommation quotidienne d’eau, selon le sexe

Consommation quotidienne d’eau, selon le sexe  Equilibre alimentaire des jeunes

Equilibre alimentaire des jeunes

Les connaissances et représentations des jeunes en matière d’alimentation sont également liées à leurs comportements alimentaires. La majorité des adolescents (70 %) ne consultent pas (jamais ou rarement) les étiquettes alimentaires. Beaucoup les trouvent trop complexes. Ceux qui ne lisent pas les étiquettes ont moins fréquemment une alimentation équilibrée. Pour ceux qui les consultent, 45 % les trouvent assez « difficiles à comprendre » et 10 % « incompréhensibles ». L’avis à propos de certains aliments peut également être déterminant. Concernant les sodas (sucrés ou light), les jeunes qui ne pensent pas que ceux-ci ont un effet délétère sur la santé ou n’ont pas d’opinion sont plus souvent consommateurs quotidiens.

Les connaissances et représentations des jeunes en matière d’alimentation sont également liées à leurs comportements alimentaires. La majorité des adolescents (70 %) ne consultent pas (jamais ou rarement) les étiquettes alimentaires. Beaucoup les trouvent trop complexes. Ceux qui ne lisent pas les étiquettes ont moins fréquemment une alimentation équilibrée. Pour ceux qui les consultent, 45 % les trouvent assez « difficiles à comprendre » et 10 % « incompréhensibles ». L’avis à propos de certains aliments peut également être déterminant. Concernant les sodas (sucrés ou light), les jeunes qui ne pensent pas que ceux-ci ont un effet délétère sur la santé ou n’ont pas d’opinion sont plus souvent consommateurs quotidiens. Consommation de sodas sucrés en fonction de la possibilité d’en acheter à l’école

Consommation de sodas sucrés en fonction de la possibilité d’en acheter à l’école Les jeunes en situation plus précaire au niveau de leur structure familiale ou de leur aisance matérielle sont souvent plus exposés à des comportements ou situations défavorables de santé. Les jeunes dont le niveau d’aisance matérielle est faible sont plus fréquemment (16 %) susceptibles d’être obèses par rapport à ceux d’un niveau élevé (6,8 %). Lorsque le niveau d’aisance matérielle est faible ou moyen, ils ont plus fréquemment un régime alimentaire non-équilibré. D’autre part, les jeunes d’un niveau d’aisance matérielle élevé sont plus nombreux (24 %) à manger quotidiennement des fruits et des légumes que ceux d’un niveau d’aisance matérielle faible (10 %).

Les jeunes en situation plus précaire au niveau de leur structure familiale ou de leur aisance matérielle sont souvent plus exposés à des comportements ou situations défavorables de santé. Les jeunes dont le niveau d’aisance matérielle est faible sont plus fréquemment (16 %) susceptibles d’être obèses par rapport à ceux d’un niveau élevé (6,8 %). Lorsque le niveau d’aisance matérielle est faible ou moyen, ils ont plus fréquemment un régime alimentaire non-équilibré. D’autre part, les jeunes d’un niveau d’aisance matérielle élevé sont plus nombreux (24 %) à manger quotidiennement des fruits et des légumes que ceux d’un niveau d’aisance matérielle faible (10 %).

Ce nouveau bulletin « Bouger » fait le point sur ce sujet en vous présentant les résultats des récentes enquêtes Sciensano évaluant l’impact de la COVID-19 sur l’augmentation de la sédentarité. Vous y trouverez donc un état des lieux, une rubrique « Parole aux experts » où le Dr Boucquiau de la Fondation contre le Cancer commente les conséquences des confinements, de nombreuses recommandations pratiques pour remédier au déficit d’activités physiques afin que chacun puisse reprendre un mode de vie actif, et enfin des liens ressources pour en savoir plus sur l’épidémie Covid19 en Hainaut ainsi que les structures à votre disposition.

Ce nouveau bulletin « Bouger » fait le point sur ce sujet en vous présentant les résultats des récentes enquêtes Sciensano évaluant l’impact de la COVID-19 sur l’augmentation de la sédentarité. Vous y trouverez donc un état des lieux, une rubrique « Parole aux experts » où le Dr Boucquiau de la Fondation contre le Cancer commente les conséquences des confinements, de nombreuses recommandations pratiques pour remédier au déficit d’activités physiques afin que chacun puisse reprendre un mode de vie actif, et enfin des liens ressources pour en savoir plus sur l’épidémie Covid19 en Hainaut ainsi que les structures à votre disposition.

Entre 2015 et 2017, l’Observatoire de la Santé de la Province du Hainaut (OSH) et le réseau des Centres de Santé Scolaire Vigies (CSSV) ont mené auprès des jeunes Hainuyers une enquête sur la thématique du bien-être à l’école. Les résultats de cette étude sont aujourd’hui publiés dans un nouveau « Regard sur la santé des jeunes ». Ils permettent de proposer des pistes de réflexion et des outils pour mettre en place des actions favorables au bien-être des jeunes à l’école.

Entre 2015 et 2017, l’Observatoire de la Santé de la Province du Hainaut (OSH) et le réseau des Centres de Santé Scolaire Vigies (CSSV) ont mené auprès des jeunes Hainuyers une enquête sur la thématique du bien-être à l’école. Les résultats de cette étude sont aujourd’hui publiés dans un nouveau « Regard sur la santé des jeunes ». Ils permettent de proposer des pistes de réflexion et des outils pour mettre en place des actions favorables au bien-être des jeunes à l’école.

Différents lieux de vie (école, milieu de soins, insertion socioprofessionnelle, milieu carcéral…) offrent des espaces et des moments pour aller à la rencontre des populations en favorisant l’échange, en proposant une écoute et en développant des actions pour faciliter l’arrêt en particulier pour les populations les plus vulnérables. On peut estimer la proportion de fumeurs quotidiens en Hainaut à 24 %, soit environ 320 000 personnes. On sait que parmi ces fumeurs, les deux tiers soit plus de 210 000 ont déjà tenté d’arrêter ou sont en recherche de solutions. Le défi est immense et les moyens sont malheureusement encore trop limités, mais une société libérée du tabac est possible en Hainaut.

Différents lieux de vie (école, milieu de soins, insertion socioprofessionnelle, milieu carcéral…) offrent des espaces et des moments pour aller à la rencontre des populations en favorisant l’échange, en proposant une écoute et en développant des actions pour faciliter l’arrêt en particulier pour les populations les plus vulnérables. On peut estimer la proportion de fumeurs quotidiens en Hainaut à 24 %, soit environ 320 000 personnes. On sait que parmi ces fumeurs, les deux tiers soit plus de 210 000 ont déjà tenté d’arrêter ou sont en recherche de solutions. Le défi est immense et les moyens sont malheureusement encore trop limités, mais une société libérée du tabac est possible en Hainaut.