14 Jan 2026 | A la Une, Non classé

Les opérateurs du projet STA²RE (Interreg VI) vous invitent à leur événement de lancement

le mardi 7 avril 2026 à Mouscron.

STA²RE (Santé Transfrontalière Accompagnement Acteurs Résilience Environnementale) est un projet transfrontalier Interreg VI France – Wallonie – Vlaanderen qui vise à soutenir les collectivités face aux vulnérabilités climatiques et environnementales impactant la santé. Il a pour objectif de fournir une méthode et des outils pertinents d’aide à la décision pour renforcer la résilience et les capacités d’interventions des territoires transfrontaliers en tenant compte des inégalités sociales, sanitaires et environnementales. Inscrit dans la dynamique innovante « One Health », STA²RE vise à rapprocher santé humaine et santé environnementale au plus près des territoires.

Venez découvrir le projet et ses enjeux liés à la santé environnementale le mardi 7 avril de 9h30 à 16h au Centre de Formation et de Partage de Compétences, 49, Avenue de Fécamp 7700 Mouscron.

Programme

Matinée :

9:30 : Accueil café

10:00 :

- Mot d’introduction

- Présentation du programme Interreg VI France-Wallonie-Vlaanderen

- Les enjeux de la santé environnementale à l’échelle des territoires transfrontaliers – Intervention d’un expert

- Présentation du projet STA²RE

- Présentation des opérateurs et des territoires pilotes

12:30 : Lunch et réseautage

Après-midi :

13:30 : Ateliers – Expérimentez les enjeux de la santé environnementale !

- Expérience immersive Climate Sense: une chambre climatique mobile offrant une immersion sensorielle pour découvrir les effets concrets des chaleurs extrêmes sur notre corps ainsi qu’à l’échelle des territoires.

- Exact Lab: une simulation 3D d’un bassin versant avec des pluies virtuelles, afin d’identifier les risques d’inondations, en collaboration avec le Contrat de Rivière Escaut-Lys.

- La Hulotte : une animation nature en extérieur sur les liens entre biodiversité et santé, en collaboration avec la Cellule environnement de la Ville de Mouscron.

16:00 : Clôture de la journée

Vous pouvez vous inscrire via ce formulaire jusqu’au 1er avril 2026.

24 Oct 2025 | A la Une, Santé en Hainaut

Entre 2022 et 2024 l’Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH) a mené une enquête sur la thématique du tabac, de l’alcool et des autres substances auprès des jeunes Hainuyers de 10 à 17 ans. Si l’alcool et le tabac sont en perte de vitesse, la cigarette électronique prend de plus en plus de place dans les habitudes des jeunes Hainuyers.

Depuis 1997, l’Observatoire de la Santé du Hainaut étudie la santé des jeunes Hainuyers en partenariat avec le réseau des Centres de Santé Scolaire Vigies (CSSV). Ce réseau se compose de services de Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE) et de centres Psycho-Médico-Sociaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles (PMS FW-B). De 2022 à 2024, la thématique principale a porté sur la consommation de tabac, d’alcool et d’autres substances chez les jeunes. Les résultats donnent un état des lieux objectif parfois rassurant, parfois préoccupant, mais toujours utile et montrent l’évolution des habitudes de consommation dans le temps.

Moins de tabac et d’alcool

L’enquête révèle une baisse de la consommation du tabac et de l’alcool chez les jeunes. La proportion de jeunes ayant déjà fumé du tabac, au moins une fois dans leur vie, est passée de 17,6 % en 2020 à 16 % en 2024. Lors de cette enquête, 2,7 % des jeunes Hainuyers déclarent être des fumeurs actuels : 0,9 % du groupe 11 ans, 2,9 % du groupe 13 ans et 5 % du groupe 16 ans (les trois groupes d’âge utilisés pour l’analyse comprennent les âges suivants : Groupe 11 ans= 10 ; 11 et 12 ans / Groupe 13 ans= 13 et 14 ans/ Groupe 16 ans= 15 ; 16 et 17 ans). Les jeunes fumeurs déclarent qu’ils consomment surtout le tabac pour se détendre. La consommation est influencée par des dynamiques complexes telles que la pression des pairs, la présence de fumeurs et de vapoteurs dans l’entourage familial du jeune.

De son côté, l’alcool reste la substance psychoactive la plus consommée par les jeunes. 38% des jeunes l’ont expérimenté, soit 13,7% des 11 ans, 40,4% des 13 ans et 57,9% des 16 ans. Globalement, l’expérimentation d’alcool reste stable au cours des années d’études avec une légère baisse entre 2020 et 2024 pour l’ensemble des groupes d’âge.

L’expérimentation de l’ivresse est en baisse pour le groupe 16 ans et reste stable chez les plus jeunes. L’alcool demeure associé à un environnement festif chez les jeunes. Ces derniers déclarent en boire principalement lors de « fêtes de famille » et la raison principale de consommation est « pour s’amuser ».

Augmentation de la cigarette électronique

Une attention particulière doit être portée à la cigarette électronique dont la consommation est en augmentation. 27 % des jeunes ont déjà fumé une cigarette électronique contre 16 % pour la cigarette traditionnelle. 63 % des jeunes vapoteurs du Hainaut n’ont jamais fumé de tabac avant d’utiliser pour la première fois une cigarette électronique. Dans tous les groupes d’âge, la proportion de jeunes ayant expérimenté une cigarette électronique et pas de cigarette traditionnelle, est de loin supérieure à celle des jeunes ayant expérimenté la cigarette traditionnelle et pas la cigarette électronique (respectivement 5 % contre 1 % pour le groupe 11 ans ; 16 % contre 3 % pour le groupe 13 ans et 18 % contre 4 % pour le groupe 16 ans).

Moins de chicha et de cannabis

En 2024, 11 % des jeunes du Hainaut affirmaient avoir déjà fumé ou essayé de fumer la chicha. Cette proportion est en baisse, puisqu’elle était de 20 % en 2020. En ce qui concerne le cannabis, après une augmentation entre 2010 et 2012, la proportion de jeunes en ayant consommé au moins une fois dans leur vie a diminué entre 2020 et 2024 (de 10 % à 7 %), particulièrement dans le groupe 16 ans.

Des inégalités sociales fort visibles

Les consommateurs de tabac et de cigarette électronique sont plus nombreux parmi les jeunes ayant un niveau socio-économique faible. Ces inégalités sont moins visibles en ce qui concerne la consommation d’alcool.

Agir sur le terrain

Le tabac et l’alcool représentent un lourd fardeau pour la santé, contribuant de manière significative à la mortalité prématurée, aux maladies chroniques et aux cancers. La sensibilisation concernant la consommation de ces produits par les jeunes est un enjeu prioritaire de santé publique.

Les lobbyistes du tabac et de l’alcool développent en permanence des stratégies pour attirer de nouveaux consommateurs et tout particulièrement les jeunes. Il est donc important de fournir des éléments objectifs qui pourront servir de référence pour définir les priorités d’actions et développer une approche globale de promotion de la santé.

Des interventions peuvent être menées en milieu scolaire en impliquant les jeunes. Il importe de développer leurs compétences psychosociales afin de les aider à accroître leur confiance en eux et leur capacité à prendre des décisions. Cette approche nécessite également de développer des environnements favorables à la santé par la promotion d’activités alternatives et de lieux de socialisation sains, par exemple, par la limitation d’accès aux substances pour les mineurs et par l’implication coordonnée de la communauté autour des enfants et des jeunes.

Retrouvez les résultats détaillés du « Regard sur la santé des jeunes – Santé en Hainaut – 17 dans la publication complète, ou dans sa synthèse.

19 Oct 2025 | A la Une, Non classé

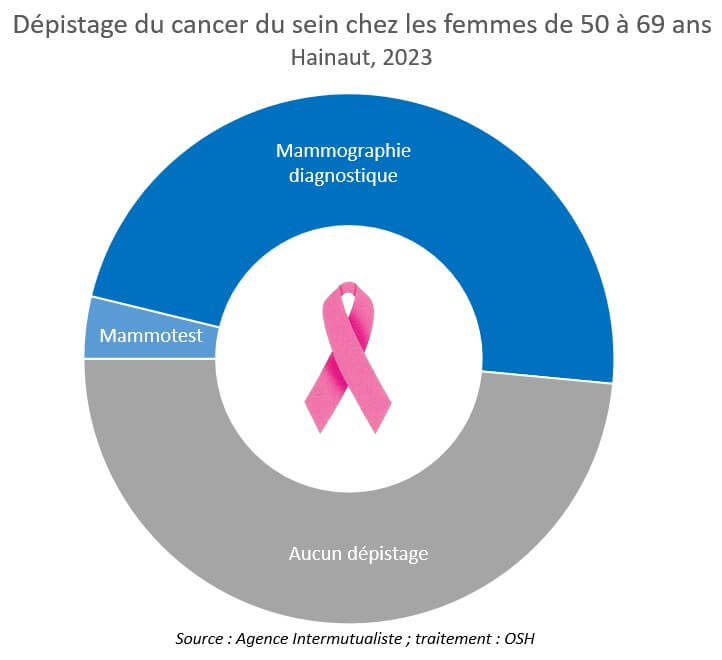

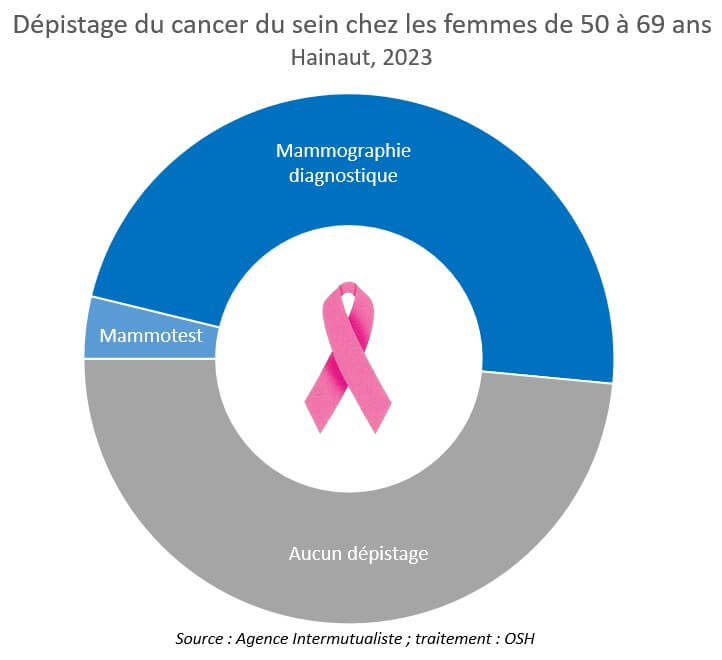

En Hainaut en 2023, la moitié des femmes âgées de 50 à 69 ans (51,50 %) ont réalisé un dépistage du cancer du sein. Un nombre bien plus important de femmes ont réalisé le dépistage par mammographie diagnostique que le nombre de celles qui ont opté pour le dépistage organisé (Mammotest) (47,7 % contre 3,8 %).

La part des femmes de 50 à 69 ans qui réalisent un dépistage (que ce soit le Mammotest ou une mammographie diagnostique) est en diminution progressive depuis plusieurs années, avec une baisse plus importante en 2020-2021, attribuable à la pandémie. Depuis 2022, 1 femme sur 2 réalise un dépistage du cancer du sein.

La part des femmes de 50 à 69 ans qui réalisent un dépistage (que ce soit le Mammotest ou une mammographie diagnostique) est en diminution progressive depuis plusieurs années, avec une baisse plus importante en 2020-2021, attribuable à la pandémie. Depuis 2022, 1 femme sur 2 réalise un dépistage du cancer du sein.

Le dépistage systématique du cancer du sein est recommandé entre 50 et 69 ans. C’est en effet dans cette tranche d’âge que le dépistage est le plus efficace en termes de réduction de mortalité. Entre 40 et 49 ans, l’efficacité du dépistage systématique est moindre et ses avantages et ses inconvénients doivent faire l’objet d’une discussion entre le médecin et la patiente. A partir de 70 ans, l’intérêt du dépistage va dépendre de l’état de santé général de la patiente et de son espérance de vie.

En quoi consiste un dépistage du cancer du sein ?

Le dépistage du cancer du sein consiste en une mammographie qui est une radiographie des seins utilisant des rayons X et permettant de voir des anomalies dans le sein, comme une tumeur. Une mammographie peut être réalisée de 2 manières :

- Le dépistage organisé, appelé Mammotest

- Le dépistage individuel, appelé diagnostique

Le Programme de dépistage organisé du cancer du sein : le Mammotest

Il concerne les femmes de 50 à 69 ans. A partir de 50 ans, tous les 2 ans, les femmes reçoivent une invitation pour réaliser un Mammotest en prenant rendez-vous dans un des centres agréés par le programme. Mais tout médecin ou gynécologue peut prescrire le Mammotest. Le Mammotest est gratuit. Deux clichés sont réalisés par sein. C’est un dépistage de qualité basé sur 2 lectures par 2 radiologues différents, voire un 3ème si les résultats sont discordants. Dans les 10 jours suivants, le médecin désigné par la patiente reçoit les résultats. Le Mammotest vise les personnes de 50 à 69 ans car dans 80 % des cas, le cancer du sein apparaît après 50 ans.

Le Mammotest s’adresse aux femmes qui ne présentent aucun signe inquiétant évoquant le cancer du sein ou des facteurs de risque accrus génétiques ou héréditaires. Ce dépistage est considéré comme une priorité de santé publique. En généralisant ce dépistage précoce, régulier et systématique, les spécialistes estiment que plusieurs centaines de décès par an pourraient être évités dans la mesure où plus la maladie est découverte à un stade précoce, plus les chances de guérison augmentent avec une qualité de vie préservée.

Les experts européens considèrent, sur base des connaissances actuelles, que le dépistage organisé (Mammotest) présente plus d’avantages que d’inconvénients suivant en cela les critères de l’OMS* pour la mise en œuvre d’un dépistage organisé :

– Gravité/fréquence de la pathologie

– Existence d’une période où la maladie est asymptomatique

– Population à risque bien définie

– Nécessité de pouvoir détecter le cancer le plus tôt possible

– Existence d’un test de dépistage adapté, simple à mettre en œuvre, fiable, reproductible et valide

La mammographie diagnostique

Le dépistage individuel appelé mammographie diagnostique ou encore bilan sénologique quand il intègre une radiographie et une échographie prend en compte les symptômes et les facteurs de risque. Il comprend un examen clinique, une mammographie, une échographie.

Certaines femmes, par habitude aux « bilans sénologiques » et aussi par une méconnaissance du Mammotest hésitent à entrer dans ce programme. Parlez-en à votre médecin traitant ou gynécologue.

*J.M.G. Wilson, G. Jungner, principes et pratique du dépistage des maladies, 2020

8 Oct 2025 | A la Une, La santé avec les acteurs communaux, La santé avec les professionnels, Non classé, Rencontres - Pro

Matinée d’échanges – mardi 9 décembre 2025 – Hornu

Comme chaque année, l’Observatoire de la Santé de la Province de Hainaut organise un événement sur le thème du « Respirer ». Celui-ci aura lieu le mardi 9 décembre prochain de 9h00 à 12h30 sur le site du Grand Hornu. Cette rencontre sera l’occasion de partager les avancées et les résultats de plusieurs projets menés en Hainaut et de découvrir des outils pratiques pour faciliter les actions locales de gestion du tabagisme.

Dans l’attente de cette rencontre, nous vous proposons de consulter le résumé des précédentes journées d’échanges.

Programme de la matinée:

- 9h Accueil des participants

- 9h30 Mot de bienvenue – Aurore Goossens – Députée – Province de Hainaut

- 9h45 Le projet ADHAirE : état d’avancement et perspectives – Pierre Laloux – Doctorant – UCL

- 10h15 Présentation des résultats de l’enquête « La santé des jeunes en Hainaut » – Wilfried Sobze – Chargé de projets – OSH

- 10h30 Pause café

- 10h45 Projet de promotion d’environnements et de modes de vie sans tabac – Noémie Anrys – Chargée de projets – OSH

- 11h15 Présentation du projet de gestion du tabagisme de la commune de Soignies – Isabelle Darquennes – Cheffe de projets – PCS – Soignies

- 11h45 Découverte d’outils tabac/respirer pour faciliter l’action – asbl SEPT – Fares – OSH

- 12h30 Clôture de la matinée – Pause sandwichs

Lieu de l’événement : Grand Hornu, Rue Sainte-Louise 82, 7301 Boussu.

9 Sep 2025 | A la Une, Bouger, La santé pour tous, Non classé

Vous passez l’essentiel de vos journées assis(es), les yeux rivés à un ordinateur ? Ce travail sédentaire a des effets néfastes sur votre santé. Bouger plus au travail, c’est possible et ça apporte de nombreux bénéfices pour votre corps et votre esprit.

Les chiffres de Sciensano le montrent, la pratique de l’activité physique n’est pas suffisante au sein de la population et la sédentarité est une problématique à part entière notamment au travail. Selon l’enquête de Sciensano[1], 23 % des femmes et 26 % des hommes passent sept heures par jour ou plus assis au travail. Il est donc important de prendre en compte cette problématique au sein du monde du travail en y incluant des moments d’activité physique et en rompant les périodes de sédentarité.

Chaque pas compte

Ce qui est positif, c’est que chaque pas compte et que très rapidement, cela est bénéfique pour la santé. Et les bénéfices de l’activité physique sont nombreux ! Pour la santé physique : diminution du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de cancer, allongement de la durée de vie, soulagement des maux de dos, ralentissement des effets du vieillissement… Du côté de la santé mentale, l’activité physique permet d’évacuer le stress et d’améliorer le sommeil, elle permet également de diminuer les symptômes dépressifs. La pratique d’une activité physique permet aussi de tisser des liens avec d’autres personnes et de lutter contre l’isolement. On sait que ces relations sociales ont un impact positif sur la santé.

Que faire ?

Cela ne demande pas forcément la mise en place de choses compliquées. On peut commencer par instaurer des petits moments actifs. S’ils deviennent automatiques, ils permettront de changer nos habitudes de vie.

Par exemple :

- Se lever le plus souvent possible (au moins toutes les 30 min.), notamment pour aller parler à un collègue au lieu de lui téléphoner.

- Faire des réunions en marchant.

- Prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur.

- Faire régulièrement des pauses actives. On peut en profiter pour faire quelques étirements.

Retrouvez des idées d’étirements dans notre dépliant « Bouger… au travail, c’est possible ! ».

[1]Sciensano. Activité physique et sédentarité chez les adultes : Quantité et intensité de l’activité physique, Enquête de Consommation alimentaire 2022-2023, Décembre 2024, Bruxelles, Belgique, https://www.sciensano.be/fr/resultats-de-lenquete-nationale-de-consommation-alimentaire-2022-2023/activite-physique-et-sedentarite-chez-les-adultes-ages-de-18-a-64-ans/quantite

Quelles sont les recommandations?

Chez les enfants et les jeunes, il est recommandé de pratiquer chaque jour 60 minutes d’activité modérée à soutenue, tout au long de la semaine. L’activité physique soutenue ainsi que des activités qui renforcent le système musculaire et l’état osseux devraient être intégrées au moins trois fois par semaine.

Les adultes, devraient pratiquer au moins 150 à 300 minutes d’activité physique modérée par semaine ou au moins 75 à 150 minutes d’activité physique soutenue. Il leur est également recommandé de pratiquer des activités de renforcement musculaire d’intensité modérée ou plus soutenue faisant travailler les principaux groupes musculaires au moins deux fois par semaine.

En ce qui concerne la sédentarité, il convient de rompre avec la position assise toutes les 30 minutes. Notons que l’inactivité physique et la sédentarité sont deux choses différentes. L’inactivité physique est le fait de ne pas pratiquer d’activité physique suffisante au regard des recommandations. La sédentarité se définit par la durée pendant laquelle le corps ne dépense pas plus d’énergie qu’en situation de repos (position assise ou allongée). Par exemples: travail de bureau, conduite d’une voiture, temps d’écran,… On peut donc être actif physiquement tout en étant sédentaire.

12 Juin 2025 | A la Une, Données - Communes, Données - Pro, La santé avec les acteurs communaux, La santé avec les professionnels, Non classé

Regard sur la santé des jeunes – Focus sur Tabac, alcool et autres substances

15 octobre 2025 – Grand Hornu

Les jeunes Hainuyers sont-ils en bonne santé ? Adoptent-ils des comportements favorables à leur santé ? Quelles sont leurs habitudes en matière de tabac, d’alcool, de cigarette électronique ? Le 15 octobre, nous organisons une matinée de présentation de notre nouvelle enquête « Regard sur la santé des jeunes ». Cette enquête, qui s’est clôturée en 2024, porte sur la thématique « tabac, alcool et autres substances ».

Programme

9h Accueil

9h30 Mot d’accueil – Madame Aurore Goossens, Députée provinciale

Introduction – Docteur Remy Muamba, Directeur – Département Ressources – OSH

10h Présentation des résultats de l’enquête Regard sur la santé des jeunes – Monsieur Wilfried Sobze, Chargé de projet – OSH

10h45 Pause

11h Présentation des résultats HBSC 2022 – SIPES / ULB

11h45 Echanges et conclusion

12h Lunch

Mercredi 15 octobre 2025

Site du Grand Hornu

Rue Sainte-Louise, 82

7301 Boussu

La part des femmes de 50 à 69 ans qui réalisent un dépistage (que ce soit le Mammotest ou une mammographie diagnostique) est en diminution progressive depuis plusieurs années, avec une baisse plus importante en 2020-2021, attribuable à la pandémie. Depuis 2022, 1 femme sur 2 réalise un dépistage du cancer du sein.

La part des femmes de 50 à 69 ans qui réalisent un dépistage (que ce soit le Mammotest ou une mammographie diagnostique) est en diminution progressive depuis plusieurs années, avec une baisse plus importante en 2020-2021, attribuable à la pandémie. Depuis 2022, 1 femme sur 2 réalise un dépistage du cancer du sein.